La labor del pintor es expresar, a través de la sutil filigrana su arte, conceptos que no existen. Crear símbolos nunca antes vistos y llenarlos de significados inauditos. Rescatar motivos que habitan los sueños y hacerlos emerger sobre el lienzo, con la extraña fuerza de una profecía.

Esta es la premisa que guio la obra de Gustave Moreau, uno de los artistas más emblemáticos de la pintura francesa del siglo XIX. Su vida se prefiguraría como un continuo viaje hacia la belleza de lo intangible y de lo onírico. Una búsqueda solitaria y ensimismada que inspiraría movimientos tan importantes como el Simbolismo o el Surrealismo.

Gustave Moreau: Autorretrato (1850) óleo sobre lienzo, Museo Gustave Moreau, París.

Gustave Moreau y su temprana pasión por la pintura

Gustave Moreau nació el 6 de abril de 1826 en una familia burguesa de París que fomentó su amor por las artes y la cultura clásica. A los seis años comenzó a dibujar animado por su padre, el arquitecto Louis Moreau.

Su salud frágil y el trauma por la muerte temprana de su hermana lo obligaron a estudiar en casa. Bajo la atenta tutela de sus padres, exploró obras de autores como Ovidio, Dante y Winckelmann.

Además, a los 15 años, realizó un primer viaje a Italia. Aquí conoció a los maestros del Renacimiento cuyos estilos y técnicas dejaron una profunda huella en su concepción artística.

El paso por la Academia de Bellas Artes

Impactado por lo que había visto, Gustave Moreau decidió dedicar su vida a la pintura. En 1844, comenzó a tomar clases del pintor neoclásico François-Édouard Picot, preparándose para el examen de ingreso a la Escuela de Bellas Artes.

Aprendió a trabajar con el modelo vivo y a copiar obras en el Museo del Louvre. Aprobó el examen y entró a la Academia. Sin embargo, después de dos fracasos para ganar el Premio de Roma (que le permitiría ir a estudiar a Italia), decidió abandonarla en 1849.

Lo cierto es que el enfoque tradicional y academicista de la enseñanza le generaba insatisfacción. Se sentía restringido por las normas y las expectativas impuestas por la institución. Lo que deseaba era seguir un camino más libre, creativo y original.

Cuando Moreau conoció a Chassériau

Cuando Moreau buscaba una nueva dirección artística, su padre lo llevó a ver las pinturas de Chassériau que decoraban la escalera del Tribunal de Cuentas de París. Una obra monumental que despertó la admiración del joven, quien declaró su intención de crear un arte épico diferente al académico.

Moreau se hizo amigo de Chassériau e, incluso, se mudó a un taller en la misma calle que él. Lo consideraba un verdadero mentor y se dejó influir por su estilo elegante, especialmente en lo que respecta al dibujo y a los retratos. De hecho, la mayoría de los retratos dibujados por Moreau datan de la época que pasaron juntos.

Pero Théodore Chassériau murió joven, a los 37 años, el 8 de octubre de 1856. Dejó atrás sueños compartidos, impregnados de pigmentos brillantes y anhelos de eternidad. De trazos sinuosos y miradas inquietantes que un dolido Gustave Moreau supo plasmar, con infinita ternura, en el cuadro que le dedicó a modo de elogio fúnebre.

Gustave Moreau: El joven y la muerte (1865) óleo sobre lienzo, Harvard Art Museums, Boston.

El segundo viaje a Italia

Para superar la pérdida de su compañero, Moreau emprendió un segundo viaje a Italia. La belleza de este país ayudó a sanar sus heridas, transportándolo a un mundo de ensueño en el que todo volvió a ser posible.

Durante su estancia en Florencia, entabló amistad con Degas. Este le aconsejó prestarle más atención a la obra de Botticelli, el maestro cuatrocentista renombrado por su sofisticado uso de la simbología críptica asociada a la pintura mitológica.

El éxito de Gustave Moreau en el Salón de París: “Edipo y la Esfinge”

Dos años después, Moreau regresó a Francia con la retina llena de nuevas ideas. El éxito llegó con Edipo y la Esfinge, una obra enigmática en la que había trabajado desde 1860 y que expuso en el Salón de París en 1864.

Tanto la crítica, como el público acogieron el cuadro con entusiasmo. Hoy en día, se considera una de las mejores y más complejas representaciones mitológicas en la pintura francesa del siglo XIX. Propulsó a Moreau a la cima de su carrera y lo consolidó como uno de los artistas más importantes de su época.

Lo único que éste lamentó fue que su padre – que lo había apoyado con fe inquebrantable – no pudo ver su triunfo, pues había fallecido dos años atrás.

Gustave Moreau: Edipo y la esfinge (1864) óleo sobre lienzo, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El hallazgo de una nueva iconografía “simbolista”

De alguna manera, alcanzar la fama, le sirvió a Moreau para replegarse sobre sí mismo. Sus obras de este período denotan una búsqueda intensa de un modo alternativo de expresión: renovando formas de la pintura clásica (como en Diomedes devorado por sus caballos), imbricando mitos paganos y cristianos (como en Prometeo) e incluso, inventando iconografías inéditas (como Joven tracia con la cabeza de Orfeo).

Esto se hizo todavía más patente a raíz de los disturbios parisinos de 1870. Un evento dramático a partir del cual empezó a recluirse en su casa y a dedicarse, casi por completo, a pintar. Rechazó acudir a las grandes exposiciones europeas, aunque, en el Salón de 1876, exhibió tres obras: Hércules y la Hidra de Lerna, Salomé bailando ante Herodes y La aparición.

Estos cuadros mostraban una extrañeza formal que todo el mundo notó. Aunque Moreau todavía se presentaba como un pintor de historia, en ellos había una cada vez mayor riqueza simbólica y un inquietante un enfoque reflexivo que Émile Zola describiría como «un regreso a la imaginación».

Gustave Moreau ante la inevitabilidad de la muerte

Sin embargo, a este éxito le siguió un prolongado período de duelo. Moreau perdió a su madre en 1884 y después a su pareja, Alexandrine Dureux, en 1890. Esto causó una ruptura en su existencia. Y también, un acercamiento hacia la posibilidad de otros mundos y hacia la verdad contenida en ellos.

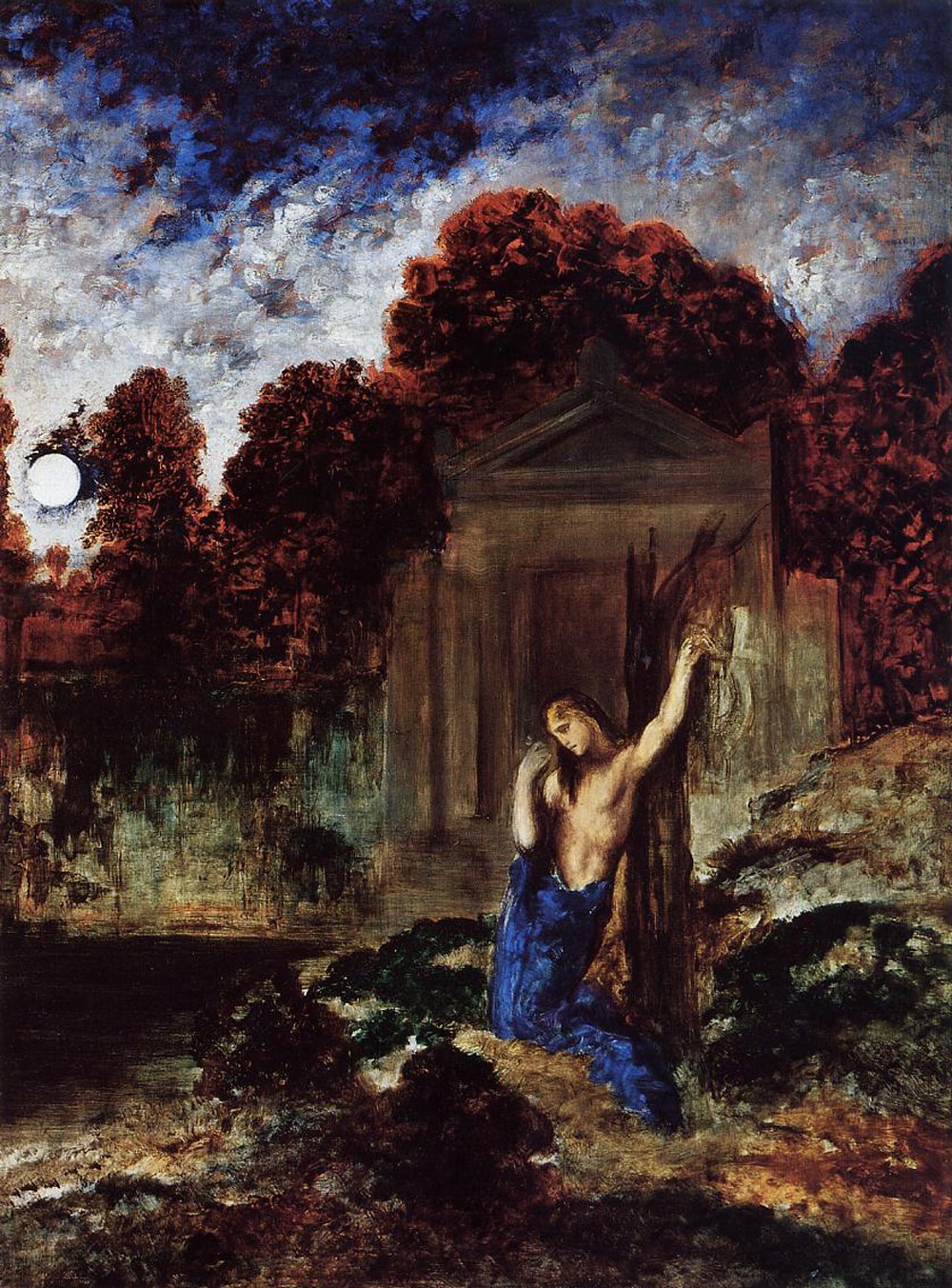

Moreau diseñó el monumento funerario de Alexandrine Dureux y luego se involucró en una serie de composiciones simbolistas como La Parca y el ángel de la muerte u Orfeo en la tumba de Eurídice, pintadas en memoria de ella. Unas obras que combinan lo legendario y lo divino, en una poética de la sugerencia y de la ambigüedad.

Gustave Moreau: Orfeo en la tumba de Eurídice (1891) óleo sobre lienzo, Museo Gustave Moreau, París.

El legado de un soñador

Gustave Moreau es uno de los pintores más interesantes y enigmáticos de la historia del arte europeo. Su estilo y técnica son únicos y su obra ha sido considerada uno de los antecedentes más importantes del Decadentismo finisecular, del Simbolismo y del Surrealismo.

Pero él fue mucho más que eso: fue hijo, amigo, amante y, en la etapa final de su vida, también fue maestro. Empezó dando lecciones privadas a jóvenes de familias adineradas, para luego convertirse en profesor titular en uno de los talleres de la Escuela de Bellas Artes.

Llevaba a sus alumnos al Louvre para que copiasen a los grandes genios, según sus gustos y temperamento. Les brindaba la libertad que a él tanto le había faltado cuando era estudiante. Les alentaba a encontrar sus propias fuentes de inspiración y, como nunca pretendió serlo, se convirtió en una de ellas.

Dejó un legado inmenso: más de 15,000 pinturas, acuarelas y dibujos, planteados de forma inquietante y evocadora, con atmósferas exóticas, dramáticas y misteriosas. Dos años antes de morir, empezó a ordenar sus pertenencias, convirtiendo su casa en un museo que donó al estado francés.

Actualmente, este sitio permanece casi inalterado, en un París perpetuamente cambiante. Un lugar de peregrinación en el que descubrir las sutiles filigranas que recorren una particular visión del arte, que sólo los sueños pueden descifrar.